Histoire de Saint Révérien

|

Saint

Révérien, les sites Clunisiens et l’ordre de Cluny, mais qu’est-ce que c’est

? L’Abbaye

de Cluny en Bourgogne (Saône et Loire) fut un haut lieu de vitalité

spirituelle, économique, sociale et politique au Moyen Âge, fondée vers 910. L’abbaye

aura à cœur d’appliquer avec ferveur la règle de Saint-Benoît. Dès

le 10ème siècle, l’ordre de Cluny va se développer en France et

même à l’étranger pour devenir quelques siècles plus tard un véritable centre

monastique en Europe qui va engendrer la construction de nombreux monuments

que l’on appelle aujourd’hui Sites clunisiens.

Restitution virtuelle de

l'église abbatiale de l'ancienne abbaye de Cluny, dite "Cluny III"

de la Maior Ecclésia, fruit d'un partenariat du Centre des monuments

nationaux, de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers et de la

société ON-SITU, capture faite sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xiyTuiI5jMQ&t=16s Qu’est-ce qu’un site

Clunisien ? L’Abbaye

de Cluny s’impose alors avec le soutien de la Papauté et de la noblesse du

Saint Empire Romain Germanique en regroupant sous sa direction un nombre

croissant d’Abbayes et de Prieurés devenant ainsi le plus important centre

monastique du Moyen Age, rayonnant sur la France et l’Europe de l’Est. Aujourd’hui,

vous pouvez parcourir ces Sites Clunisiens en France et en Europe grâce à une

carte des Sites Clunisiens identifiés grâce à ce symbole :

Abbaye de Cluny telle

qu’elle était au 12ème siècle. Au

début du 10ème siècle, l’Église Catholique réforme les ordres

monastiques, cette restauration s’appuie sur la règle de Saint-Benoît avec un

règlement qui régit dans ses moindres détails la vie monastique. Au

12ème siècle, l’Ordre de Cluny compte près de 2000 prieurés dont

quelques-uns sont les plus grands établissements ecclésiastiques de l’époque

: la Charité sur Loire, Souvigny, Saint-Martin des Champs… À

son tour accusé d’un trop grand pouvoir et d’enrichissement excessif, l’Ordre

de Cluny perd de son pouvoir et de son influence spirituelle lors de

l’éclosion au début du 12ème siècle d’ordres tournés vers la

pauvreté et l’austérité comme Cîteaux, Prémontré et La Chartreuse. L’abandon

des vœux religieux par l’Assemblée Constituante en 1790 entraîne la

disparition des moines et la disparition de l’Ordre, disparition marquée par

la vente de l’Abbatiale de Cluny (devenue bien national) et sa destruction

partielle afin de récupérer les pierres. Pourquoi Saint-Révérien

à Cluny ? L’église

de Saint-Révérien a été donnée par l’Empereur Charles le Gros à Saint-Cyr de

Nevers en 886, l’évêque l’offrant à son tour en 1076 à l’Abbaye de Cluny. La

Cellam Sancti Reveriani intègre le temporel de l'abbaye de Cluny. L’église

actuelle fut donc la priorale d’un établissement Clunisien sans doute assez

important puisque la communauté a pu compter entre 12 et 15 moines au 12ème

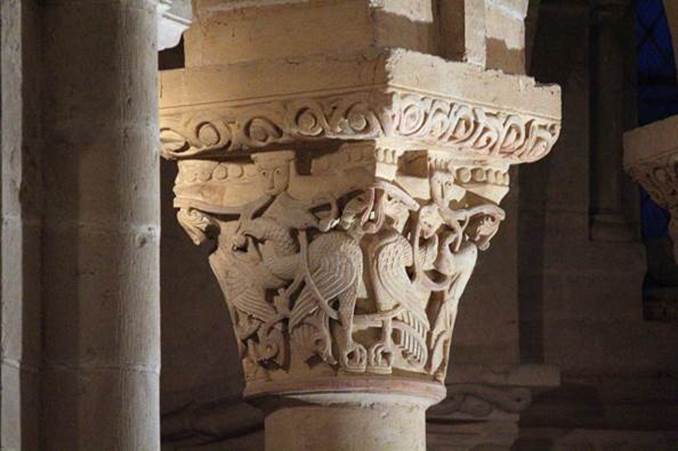

siècle. Les

chapiteaux du chœur et de l’hémicycle font penser à ceux de Cluny, placés

dans la même partie de l’édifice. Cet

ensemble sculpté est l’un des plus importants du département de la Nièvre. Pourquoi Saint-Révérien

? Au

3ème siècle après Jésus Christ, Révérianus, missionnaire venu de

Rome, évêque d’Augustodunum (Autun), est envoyé par le Pape Félix 1er

(268 - 274) à la ville gallo-romaine (vicus) tenu par les Boïens, nommée

actuellement Compierre (nom d’époque oublié) pour évangéliser la contrée des

Éduens à l’ouest du Morvan, accompagné du prêtre Paul et de 10 missionnaires

qui ont suivi la voie romaine d’Autun à Entrains qui traverse ce vicus. Quelque

temps après, on ne sait si c’est le gouverneur de la Gaule, Décius ou

l’empereur de Rome Aurélien (270 – 275) qui décide d’en finir avec cette

religion qui bafouait les dieux Romains. Les

soldats d'Aurélien, en garnison à Châlons, arrêtèrent Révérianus, Paul et ses

10 compagnons, les traînèrent devant le bourreau qui les décapita sur la

hauteur ouest du futur village de Saint-Révérien, le 1er juin 274

dont le terrain s’appelle toujours le pré de Saint-Paul.

Statue céphalopode de

Saint Révérien du 14ème siècle, classée Monument Historique. Au

4ème siècle, paix et liberté rendues aux chrétiens par l'édit de

Milan (313), une celle (en latin cella, maison monastique) est élevée sur les

tombeaux des martyres au lieudit aujourd'hui appelé Saint Révérien à

l'emplacement approximatif du Champ de St Paul vers l'intersection de la

route de Brinon sur Beuvron et la route de Champallement. Une

autre tradition, entretenue à l'Abbaye Notre-Dame de Nevers le fait mourir

avec ses compagnons près de la fontaine qui porte encore son nom et la rue

qui y conduit et lorsque furent construites les tours de l'enceinte, on donna

à celle près de cette fontaine le nom du martyr. Le

martyr est invoqué lors de grandes sécheresses pour qu'il intercède auprès de

Dieu pour que tombe la pluie. À

la suite de la destruction de la ville Gallo-Romaine (Compierre aujourd’hui)

vers le 4ème siècle, les chrétiens se réfugièrent autour des

tombeaux des martyrs, se regroupant autour de la chapelle. Au

9ème siècle à l’âge d’or de la féodalité, isolé près des ruines de

la cité Gallo-Romaine, le petit monastère célèbre par son Saint Martyr est

revendiqué par le Comte de Nevers. À

la demande du Comte Guillaume, le Roi Charles le Gros par une Charte en l’an

de grâce 886 retire du Diocèse d’Autun, ce petit prieuré de Saint-Révérien,

nommé Cella Sancti-Reveriani, pour le remettre au diocèse de Nevers, à

l’église de Saint-Cyr et à l’ordre des Bénédictins. Les

moines restaurent le petit prieuré, défrichent les bois et les terres,

agrandissent leur territoire, construisent un moulin en élevant une digue, en

bas de la pente Nord, en bas de ce que l’on appelle maintenant la Terrée en

créant aussi une retenue alimentée par le ru qui s’écoule de la fontaine de

Révérianus qui n’a jamais tari. Ils

construisent un four à pain, plantent de la vigne, élèvent vaches et

volailles, font vivre les premiers habitants qui constituent un village. La

renommée de ce premier monastère s’agrandit avec leur territoire. Depuis

la fin du 10ème siècle, l’Abbaye de Cluny étend sa puissance en

Nivernais. Après

Saint-Etienne de Nevers, la Charité sur Loire, ce prieuré reçoit soutien et

donations, vaut bien l’expansion de Cluny. La

grande Abbaye en la personne de son Abbé Hugues se fait remettre par le Comte

de Nevers le prieuré de Saint-Révérien (Cellam Sancti Reveriani) en 1055 pour

huit siècles. En

1076, ce monastère est affilié à Cluny avec le titre de prieuré conventuel

(le prieuré de la Charité affilié en 1059, il y a des liens étroits entre les

2 prieurés). Ce prieuré devient très riche car les prieurs bénéficient des

droits de seigneurie. Ce

qui était un modeste prieuré, va subir de nombreuses transformations et l’on

dépêche auprès du moine maître d’ouvrage sur un chantier qui va durer plus de

50 ans, les moines bâtisseurs, les architectes, les maçons, les sculpteurs,

les couvreurs, les tailleurs de pierres, les verriers, les ferronniers, les

ébénistes et les peintres pour orner les murs, afin d’avoir contre le petit

monastère, une église prieurale, digne des reliques du Saint. Ainsi,

il se construit une église dotée de chapiteaux sur le modèle de la maison

mère. Il se construit un cloître, un logis pour le prieur, des bâtiments de

ferme, un pigeonnier tour, des maisons pour les cerfs car le village

s’agrandit des logis pour les pèlerins qui s’arrêtent sur la route de

Saint-Jacques de Compostelle. Le village se nomme Sanctus-Reverianus ou

Sancto Reveriano entre le 12ème siècle et le14ème

siècle.

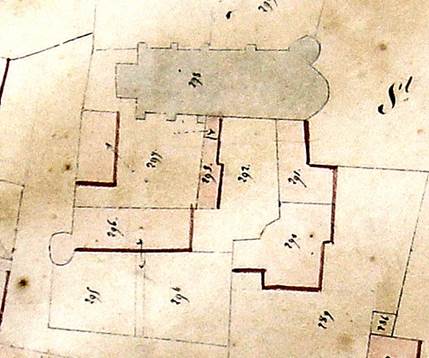

Dessin succinct réalisé

par Mme Pointud Détraz lors de notre spectacle son et lumière de

2004. À

son origine le clocher était sur la première travée du chœur, la nef et le

chœur étaient élevés d'un second étage avec des baies supérieures. Les

collatéraux sont étroits, le large déambulatoire aux trois absidioles rayonne

une douce lumière.

Dans le chœur, derrière

l’autel, on trouve 6 colonnes, dont certaines sont monolithes qui ont été

récupérées sur les ruines du temple de la villa gallo-romaine voisine appelée

aujourd’hui Compierre. Au

16ème siècle, les chapelles absidiales ont été décorées de

fresques toujours visibles aujourd'hui.

Chapelle axiale

"Est" Fresque Assomption, 16ème siècle avec les

armoiries de Baudreuil. Au sud était le prieuré

dont il reste un corps de logis carré du 15ème siècle remanié vers

1500.

Cadastre de 1837 du

prieuré et de l’église. Le

Prieur devient Seigneur de haute et basse justice, les donations affluent

dont la plus importante est celle de la comtesse Mahaut de Bourgogne. Grâce à

elle, le prieuré s’étend sur Chevannes et avec Brèches, les Assarts, Vitry,

les Bordes, Dompierre et Chanteloup, le prieuré possède également Beaumont,

la Pouge, Michaugues, Neuilly, Reugny, leurs bois rejoignent les Seigneuries

voisines. Ils

créent d’autres étangs, au Sud-Est, celui des Perrières, le long de la forêt

et sur ses pentes d’autres vignes. Ils

perçoivent la dîme des récoltes et les revenus des banalités. En

1343, 1360 et 1423, des brigands pillent le prieuré et l'église et fond des

exactions dans le village. La

Renaissance arriva, une autre époque à partir de laquelle, le prieuré de

Saint-Révérien ne put échapper à la Commande, cette institution désastreuse

qui permet au Roi de remettre les bénéfices des monastères à des Prieurs

Commendataires étrangers et souvent laïcs, qui oublient d'entretenir l’église

et les bâtiments du monastère qui tombent en ruine dû en partie à un incendie

qui détruisit les voutes au 15ème siècle. Ainsi

voit-on alors ces Prieurs Claustraux rentrer en conflit permanent avec eux. Nous

connaissons tous ces Prieurs Commendataires, qui achètent, échangent,

transmettent par héritages les revenus du Prieuré. -

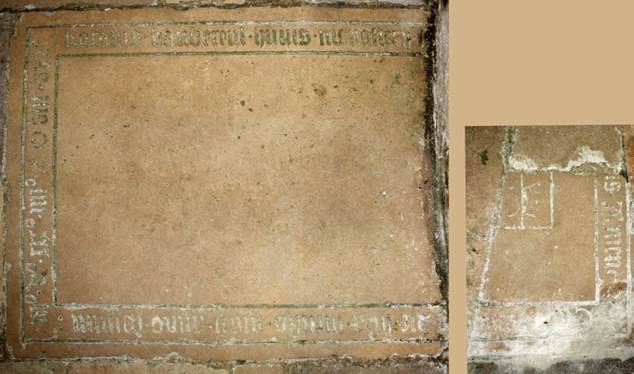

Carolus Baudereul (Charles de Baudreuil), le seul qui a une pierre tombale

dans l’église (devant la chapelle Est).

Pierre tombale de Charles

de Baudreuil en 1534, neveu de Guy de Baudreuil, prieur de Saint Révérien. -

Pierre Damas de Crux en 1598, qui se fit remettre le prieuré à un âge si

avancé qu’il mourut au bout d’un an. -

Achille Damas de Crux de 1598 à 1652, le neveu et l’héritier de Pierre. -

Edouard Vallot de 1652 à 1663, Neveu d’un médecin de Louis XIV. -

Eustache de Cherry, Évêque de Nevers, qui convoitait la Commande et à la fin

de sa vie échangea son siège d’Évêque avec Edouard Vallot pour obtenir le

prieuré de 1666 à 1669. -

Michel de Cherry de 1670 à 1698, le neveu et l’héritier d’Eustache, chanoine

trésorier du chapitre de Nevers, le mauvais sujet à la réputation sulfureuse,

l’ami des dames et des mauvais garçons par qui le scandale va arriver. Michel

de Chery, cupide et sans vocation aimait les femmes au point de les faire

peindre au-dessus de son lit dans le logis du prieuré et agacé par les

demandes de son prieur claustral Don Vignault qui depuis 15 ans lui demande

des réparations. -

Eustache II de Chery de 1698 à 1728, son parent, à qui, il a dû remettre le

prieuré et sous la Commande duquel l’église devint Paroissiale. Sous la

Commande d’Eustache II de Chery a lieu l’incendie de l‘église en 1723, le

clocher et la nef s’effondrent. Le feu, parait-il, se serait propagé de

l’église paroissiale en haut du village à l’église prieurale et qui est celle

que nous connaissons, c’est l’église conventuelle. Le

prieur Claustral Don Chapriat n’est pas d’accord, il conteste le récit des

événements, il se lamente devant l’église dans laquelle il pleut et il neige

parce qu’il n’y a plus de toit, parce que les réparations commandées par

Eustache II de Chéry sont réduites à l’essentiel (restaurations sommaires

effectuées de 1725 à 1726), il ne consolida pas les piliers soutenant le

clocher, il n’a pas reconstruit la chapelle Saint-Nicolas, ni remplacé les

cloches fondues par l’incendie. -

Laurent de Chery de 1728 à 1781, le neveu et héritier d’Eustache II, qui a dû

lui payer une rente viagère, Laurent de Chéry ne vint jamais à

Saint-Révérien, il dût abandonner la Commande car la réforme exigeait qu’il

soit Évêque, ce qu’il n’était pas. -

Mouchet de Villedieu, de 1781 à 1789, le dernier Prieur, Doyen du Chapitre de

Nevers, Évêque de Digne, fut le seul à entreprendre des réparations. Il

ne reste plus que deux moines, Dom Admirat et Dom Périnet, l’église est

devenue paroissiale et est gérée par un prieur et un sacristain faisant

office de chantre. Et

c’est ainsi que le dernier prieur commandataire Mouchet de Villedieu fait

construire une grange près du logis, il a le temps de passer commande auprès

d’un couvreur pour l’entretien des couvertures, prend en charge les deux

derniers religieux, âgés, en leur donnant une rente sur les revenus du

prieuré. Mais

8 ans plus tard en 1789, tout s’arrête ! Après

inventaire des biens ecclésiastiques, l’église paroissiale qui a déjà été

remise à la commune, lui est laissée avec un prêtre assermenté. Les

terres, bois et exploitations sont vendus. Le logis du prieur est acquis par

le Maire, monsieur Cornu qui allume un feu de joie au pied de l’arbre de la

liberté en brûlant les dossiers du prieuré. L’église

devint Temple de la Raison. De

ce Prieuré, il nous reste : -

L’Église Prieurale dont les habitants sont fiers. -

La Fontaine sacrée de Révérianus. -

Le logis du prieur. -

Les caves sous la mairie, les contours uniquement. -

La grange des Dimes. -

Le colombier tour. -

Le four à pain. -

l’Auberge de la Madeleine. -

La chantrie. -

Diverses maisons du 18ème siècle.

Logis du prieur tel que

nous le connaissons aujourd’hui, c’est une propriété privée. A

la Révolution française, en l'an II (1793), Saint Révérien est rebaptisé

Brutus-le-Bourg puis prend le nom de Saint Révézin vers 1801 et enfin

retrouve son nom d'origine Saint Révérien vers 1826. Vers

1830, le clocher et la nef s’effondrent à nouveau, faute d’une restauration

sérieuse entre 1725 et 1726. L’église

fut largement restaurée à partir de 1833 par l’architecte départemental M.

Paillard et le clocher porche est reconstruit en 1838. En 1840, la nef fut

reconstruite. Le chœur avec son abside et les anges au-dessus de la porte

d’entrée furent classés Monument Historique sur la recommandation de Prosper

Mérimée, la même année. La

sacristie actuelle a été construite en 1864 où l’on trouve un grand nombre de

décors représentant 10 scènes de la vie du Christ peint par Émile Paley

(1843-1919). Il

a aussi restauré légèrement certaines peintures du 16ème siècle se

trouvant dans les chapelles en 1887 et peint plusieurs œuvres à la fin du 19ème

siècle (voir plus bas).

Peintures dans la

sacristie "Nord", représentant diverses scènes de la vie du Christ,

réalisée par Émile Paley.

Peinture dans la sacristie

"Sud", représentant la Cène du Christ, réalisée par Émile Paley. Les

6 premières travées et les collatéraux correspondants sont donc modernes,

dans cette nef, les chapiteaux sont sculptés en 1878.

Chapiteau de la nef

sculpté en 1878. Emile

Paley (1843-1919), peintre qui est né et a vécu à St Révérien, a réalisé

quatre peintures murales qui se trouvent dans la première travée de la nef

près des fonts baptismaux et du confessionnal (signé du menuisier de Donzy,

Léon Ragueneau). Elles

représentent : la Foi, la Création, le Baptême du Christ, le Jugement

dernier. C’est

lui aussi qui a peint le tableau, accroché au-dessus de l’entrée dans la

première travée qui a pour thème La Résurrection du Christ. Il avait

l’intention de continuer ses peintures murales sur les bas-côtés avec des

thèmes de doctrine et d’histoire religieuses.

Peinture

"Ouest", Baptême du Christ, réalisée en 1898 par Émile Paley.

Peinture "Nord",

La Création, réalisée en 1898 par Émile Paley.

Peinture "Sud",

Le Jugement dernier, réalisée en 1898 par Émile Paley.

Peinture

"Ouest", La Foi, réalisée en 1898 par Émile Paley.

Peinture sur toile,

Résurrection du Christ en 1898 par Émile Paley. L’église

telle que nous la connaissons aujourd’hui fut achevée en 1898. Quelques

restaurations ont eu lieu au 20ème siècle mais rien qui n’a changé

l’aspect du bâtiment. Seules

de nouvelles cloches ont équipé le clocher entre 1900 et 1912.

N°1, 970Kg, Marie

Ernestine, 1912, Ré #.

N°2, 340 Kg, Julia Marie,

1900, La.

N°3, 250 Kg, Henriette

Emma Victurienne Camille Augustine, 1900, Si.

N°4, 110 Kg, Maria, 1609,

Do #, cloche récupérée à la chapelle des Assarts.

Disposition des 4 cloches

dans le clocher.

Église, vue côté Nord,

côté cimetière.

Église, vue côté Ouest.

Église, vue côté Sud, coté

mairie et école.

Église vue coté Est, coté

champ de foire avec vu sur l’ancien prieuré. L’art roman et ses

fondements : Il

est difficile voire impossible de s’imaginer comment vivaient, pensaient et

communiquaient les gens du 12ème siècle. Ils n’avaient rien de

comparable aux acquis de notre époque. La très grande majorité n’allait pas à

l’école, ne pouvait ni lire, ni écrire. Ils n’avaient ni journaux ni

magazines ni moyens de communication. Ils n’étaient pas submergés par des images

comme nous. L’église était de loin le seul bâtiment où les moyenâgeux étaient

en contact avec des images sous forme de tableaux, fresques, décorations ou

sculptures. En

revanche, ils étaient parfaitement familiers avec la terre et le ciel. Ils

possédaient beaucoup de compétences et de connaissances sur la nature et

respectaient beaucoup tout ce qui était entouré de mystère. La main de Dieu

était partout. L’exemple suivant illustre bien mes propos. Dans

le temps, le métier de sourcier était une profession très respectée et très

en vue. Les indications et les conseils du sourcier étaient bien écoutés et

pour beaucoup de gens d’une importance capitale et incontournable pour leur

existence ou leur avenir. C’est aussi le cas pour l’église de Saint-Révérien

dont l’emplacement a sûrement été indiqué par un sourcier. Quels éléments les établissements

religieux du onzième et douzième siècle ont-ils en commun ? Pratiquement

toutes les églises construites à cette époque sont orientées Est-Ouest.

Pourquoi ? L’idée derrière cette orientation est que le soleil se lève à

l’est et Jésus est le symbole de la lumière. Il dit notamment : "Je suis

la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres".

Donc lorsqu’on se trouve au fond de l’église dont l’entrée est souvent à

l’ouest, le fidèle reçoit la lumière, symbole du Christ, en face de lui. À

Saint-Révérien par exemple en entrant on se trouve d’abord dans les ténèbres

pour être attiré après vers la lumière, tellement la différence est parfois

grande. C’est aussi une manière de mettre le moine ou le fidèle en état de

recueillement parce que ce contraste entre lumière et obscurité augmenté par

le volume de l’église auquel les moyenâgeux n’étaient pas du tout habitués,

impressionne (encore) souvent le visiteur. Dans

une église romane tout est symbole. Un contemporain de l’époque le décrit

comme suit : "Une église se compose de quatre murs c’est-à-dire elle est

construite sur la doctrine des évangélistes. L’église a une largeur,

longueur, hauteur. La hauteur symbolise le courage, la longueur la

détermination pour aller jusqu’au domicile céleste, la largeur est la

pratique de l’amour du prochain (…). Les fondations du temple de Dieu sont la

foi qui est familière avec des choses invisibles, la porte est l’obéissance aux

commandements, le sol est l’humilité ". Il faut bien retenir que les

gens du Moyen-Âge étaient habitués aux symboles, une disposition que nous

avons dans une moindre mesure. Le

but de ceux qui ont conçu les églises romanes était de construire un édifice

terrestre dont le lieu, l’orientation et les proportions seraient en parfaite

harmonie avec le monde céleste. Tout est fait pour arriver à en faire un lieu

de communication et de communion entre l’homme et Dieu. Le carré est la

figure de base de chaque église romane. Il fait référence aux quatre

évangiles, aux quatre fleuves du Paradis, aux quatre murailles de la

Jérusalem céleste. Le carré symbolise la terre, le monde des humains. Vient

ensuite le cercle qui représente le ciel. C’est pourquoi un autel dans les

églises romanes se trouve toujours au milieu d’un cercle réel ou imaginaire.

À Saint-Révérien l’autel est entouré de quelques piliers qui forment un

demi-cercle. Chaque chapelle rayonnante est un demi-cercle qui exprime que le

lieu est sacré. Le triangle équilatéral a trois côtés égaux et possède à

cause de cela une charge symbolique forte. Il est mis en rapport avec la

Trinité.

Ouest Est Plan de l'église du 2 mai

1869. À

Saint-Révérien, on imagine un triangle équilatéral ayant sa pointe au milieu

de l’autel central et ses extrémités au milieu des colonnes du chœur (voir

plan de l’église). Cette recherche constante d’harmonie n’a pas seulement

pour but de vouloir le plus possible plaire à Dieu mais aussi d’optimaliser

le plus possible le recueillement du priant. La

façon de penser des gens était basée sur le dualisme. C’est un système

religieux et philosophique qui admet deux principes, comme la matière et

l’esprit, le corps et l’âme, le principe du bien et le principe du mal que

l’on suppose en lutte perpétuelle l’un avec l’autre. Au début de ce chapitre

nous avons vu le contraste entre lumière et obscurité. Une autre opposition

dans les églises romanes est celle entre nord et sud. À Saint-Révérien, après

être entré on trouve à gauche le côté nord et à droite le côté sud. Au

Moyen-Âge le côté nord était considéré comme le côté symbolisant l’obscurité

de l’existence humaine et l’absence ou la négation de la foi. En revanche le

côté sud reçoit le plein soleil et par ce fait souligne toute la richesse de

la foi et de la spiritualité. C’est pourquoi par exemple les fonds baptismaux

se trouvent toujours côté gauche dans les églises romanes puisque les

catéchumènes (ceux qui se préparent au baptême) n’avaient pas encore reçu la

lumière de Dieu. C’est également le cas à Saint-Révérien. Nous verrons au

chapitre suivant que les chapiteaux du côté nord ont une signification tout à

fait différente par rapport à ceux placés côté sud. J’ai

dit antérieurement que l’endroit où a été construite l’église de

Saint-Révérien est bien spécial et très particulier. Cela vient du fait que

le sourcier qui a indiqué l’endroit sentait qu’il y avait un cours d’eau

souterrain qui traversait l’endroit (l’église est bien humide !). En même

temps il a constaté que des ondes cosmiques et telluriques s’y croisaient. Ce

qui différencie notre église des autres, c’est l’eau qui coule en dessous.

Dans la foi catholique, l’eau est un symbole majeur. Elle représente

essentiellement la purification non seulement littéralement (se laver) mais

aussi au sens figuré (se laver des péchés). Cette idée de purification et de

régénération a été certainement fortement ressentie par les moines et les

pèlerins lorsque l’église était prieurale et par les fidèles lorsqu’elle

était devenue paroissiale. Un

autre aspect n’est pas négligeable. Notre église a trois (symbole de la

Sainte Trinité) chapelles rayonnantes ce qui n’est pas commun. Dans l’esprit

moyenâgeux et dans la tradition catholique de l’époque un filet d’eau doit

nécessairement couler sous chaque autel ce qui explique l’absence de

chapelles dans d‘autres établissements religieux romans. Puisque c’est le cas

pour notre église, il a été possible de la doter non seulement de chapelles

mais aussi d’un déambulatoire. Et cela était important pour une autre raison.

Notre sourcier avait détecté à part l’eau également des ondes telluriques et

cosmiques. Tous les gens du Moyen-Âge vivaient près de la terre et de la

nature. Tous

avaient développé une sensibilité plus ou moins grande pour capter ces ondes.

Le sourcier a orienté les bas-côtés et le déambulatoire de l’église de telle

façon que le moine en allant du nord au sud capte le plus d’ondes possibles

pour que sa régénération soit la plus complète possible et son énergie

suffisamment renouvelée pour être en état de se rapprocher un peu plus de

Dieu. Le chemin qu’il parcourait plusieurs fois par jour allait donc de

l’obscurité de la vie vers la luminosité de Dieu et de la vie éternelle. Le

chemin l’amenait aussi à recevoir le message de Dieu et à lui donner la force

de l’intégrer. Tout autour de lui contribuait à pouvoir y parvenir. Il est

logique alors qu’à la fin du chemin il ne faut pas retourner à la porte par

où on est entré. On retournerait à l’obscurité. C’est

pourquoi toutes les églises romanes ayant un déambulatoire ont une porte de

sortie autre que la porte d’entrée.

À Saint-Révérien elle est

encore visible mais murée dans le mur sud. Elle donnait accès aux bâtiments

conventuels du monastère. Les chapiteaux et leur

interprétation : Caractéristiques

générales Puisque

beaucoup de gens étaient illettrés les moines et religieux ont entre autres

inventé une décoration en haut des piliers des églises qui avait pour but

d’enseigner aux moyenâgeux la doctrine catholique. On appelle ces décorations

chapiteaux. Un exemple saisissant est la basilique de Vézelay qui compte plus

de cent chapiteaux racontant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament

ou représentant des situations à vocation morale et spirituelle. L’unique

objectif des moines et des prêtres de l’époque romane est la conversion

spirituelle. Tout pour eux était voué à Dieu et leur tâche consistait en plus

de la prière à diriger et enseigner les hommes afin qu’ils obtiennent la vie

éternelle. L’église

de Saint-Révérien est une église prieurale, donc destinée en priorité aux

moines et les chapiteaux sont là d’un autre ordre. Leur but n’est pas

d’inculquer la connaissance et la morale chrétiennes aux fidèles ou de

convertir les infidèles, leur but est différent. Cette

église prieurale de Saint-Révérien est construite en pleine période de la

réforme grégorienne qui s’étend sur plus d’un siècle. C’est le temps où la

papauté voulait regagner coûte que coûte le respect et la confiance du peuple

et du pouvoir pour le clergé et la vie monastique parce que les mœurs et la

conduite de nombre de prêtres et de moines s’était beaucoup relâchée. Le

message sur les chapiteaux rappelle aux moines à tout moment de leur marche

dans l’église qu’ils doivent une stricte obédience à la règle de Saint-Benoît

qui régit tous les monastères de l’Occident : Se convertir, rester loin des

tentatives du monde humain où le diable est toujours aux aguets pour les

dissuader de leurs bonnes intentions. Le

mot convertir mérite une explication. Il n’a pas le sens de devenir chrétien

après avoir été païen. Convertir veut dire ici essayer de devenir un meilleur

chrétien voire tenter d’arriver à un haut niveau de spiritualité, même de

sainteté donc chercher à se rapprocher le plus possible du bon Dieu au point

de mériter la vie éternelle. Tel est le message véhiculé par les chapiteaux

de l’église de Saint-Révérien. Évidemment il faut pas mal d’efforts aux

moines pour rester sur le bon chemin, afin qu’éclose toute leur humanité dans

l’exemple de la vie de Jésus.

Cette lutte intérieure, ce combat spirituel se voient maintes fois

représentés dans les chapiteaux. Quelles

sont les caractéristiques des chapiteaux ? En

général les chapiteaux des églises romanes sont peints. Cela a été aussi le

cas à Saint-Révérien. Sur plusieurs piliers on voit encore vaguement des

traces de polychromie ainsi que sur les faces de quelques chapiteaux. Nous

ignorons totalement quel a été l’effet de toutes ces couleurs sur la

compréhension de leur message. Ce qui est sûr, c’est que l’absence de

couleurs est bien regrettable parce qu’elle rend plus difficile la lisibilité

de la sculpture.

Un exemple probant est le

chapiteau sur la quatrième colonne à partir de la gauche. Il faut un certain

temps pour déchiffrer ce qu’on voit ; un serpent qui se mord la queue dotée

de pattes et d’ailes. Avec les couleurs on aurait compris plus vite de quoi

il s’agit. Une

autre caractéristique des chapiteaux est que tous ont impérativement un sens

religieux. Parfois ce n’est pas évident. Le

premier chapiteau se trouvant contre le mur extérieur nord est un bel

exemple. On distingue, difficilement il est vrai, deux personnes ayant un

bâton dans la main et une porte derrière laquelle on aperçoit une barrique de

vin. La signification n’a rien à faire à un état d’ébriété mais réfère à

l’eucharistie. Il est important de toujours tenir compte de la religiosité

exprimée dans chaque chapiteau. Au

début de ce siècle, on a commencé à photographier et à cataloguer tous les

chapiteaux des églises romanes en France. Alors on a découvert que les moines

utilisaient un langage codé pour concrétiser certaines notions abstraites.

Toutes les feuilles, fleurs, branches, arbres que nous voyons dans l’église

de Saint-Révérien ont un sens positif. Ils réfèrent aux vertus du jardin, aux

parfums qu’ils dégagent, aux fruits qu’ils peuvent produire, aux fleurs qui

peuvent s’éclore. Ils

renforcent l’idée de vertus spirituelles (la justice, la foi, la charité

p.e.) et transportent l’âme vers d’autres sphères. Tous les animaux ailés ont

la même signification dans les églises romanes comme celui cité plus haut. L’aile

est un symbole exprimant la volonté de s’affranchir du péché, de sa condition

terrestre, de vouloir quitter le temporel pour accéder au divin. Les imagiers

romans ont doté d’ailes les âmes qui s’élèvent dans le domaine spirituel. Il

en découle que dans l’art roman, tout ce qui porte des ailes est spirituel,

positif, même les pires monstres comme ici le serpent normalement un symbole

du diable. Un monstre avec des ailes décrit en réalité une âme empêtrée dans

le péché mais qui produit des efforts pour sortir de sa monstruosité et

avancer sur le chemin de la spiritualité. C’est un appel à continuer sa

conversion. Ce

qui est écrit plus haut nous conduit à la question de la lecture des

chapiteaux. Il faut les décrire à plusieurs niveaux : -

Le niveau littéral : Description de ce que l’on voit. -

Le niveau subjectif : Quelle est l’intention du sculpteur et pourquoi suis-je

concerné ? -

Le niveau anagogique : En quoi cela peut-il augmenter ma spiritualité ? À

quoi dois-je aspirer en regardant le chapiteau ? Un

exemple parmi d’autres est le chapiteau du dernier jugement, sixième colonne

à partir de la gauche. On voit sur une face deux anges qui sonnent la fin du

monde avec en-dessous les humains sortant de leur tombe, sur une autre face

la pesée des âmes suivie de deux sculptures imaginant l’enfer et le ciel. Le

premier niveau décrit donc la résurrection de tout le monde à la fin des

temps. Ensuite le croyant doit se demander s’il est bien préparé à cet

événement. En dernier lieu, il doit se rendre compte de tout ce qu’il a à

faire pour arriver au ciel, ne serait-ce que pour éviter les horreurs de

l’enfer.

6ème chapiteau,

vue cotée Est. Une

promenade à travers l’église Après

la description des généralités de l’art roman il est utile d’essayer de

capter l’impression totale que les artisans voulaient laisser auprès des

moines, pèlerins, ou passants.

La

surprise commence dès l’entrée. Deux anges portant des vêtements byzantins et

tenant probablement une coupe montrant l’Agneau, symbole du Christ. La

voussure est décorée de feuilles de vignes et de grappes de raisin. Le tout

indique qu’on entre dans un endroit sacré, un sanctuaire qui mérite une

certaine attitude. Une

fois entré, le moine est frappé et attiré par la lumière du chœur mais aussi

par l’harmonie des dimensions. C’est que la nef fait ¾ de la longueur et un

bas-côté ¼ de la largeur. (Voir le plan). En

s’avançant dans l’allée centrale, il remarque tout de suite à droite un

chapiteau où deux oiseaux boivent au calice. Ils représentent les âmes

saintes qui viennent puiser des forces spirituelles dans la communion. Un

regard circulaire de la nef lui donne l’impression d’être dans un jardin. Ce

sentiment renforce le recueillement du début. Au milieu de l’allée se trouve

un chapiteau d’un fauve crachant des feuillages. C’est une image positive qui

symbolise les bonnes paroles qui sortent de sa bouche soulignée par les

perles sur une partie de la végétation indiquant par là qu’il s’agit de la

Sainte Écriture. Arrivé

au chœur il va à gauche, le côté nord de l’église, celui qui évoque

l’obscurité, l’absence ou le peu de croyance. Quatre

chapiteaux soulignent cet aspect : -

D’abord les rinceaux (arabesques végétales) sur le premier pilier. Ils

représentent les paroles stériles et le verbiage inutile ; le grand espace entre

eux le peu de réceptivité au langage du Christ. -

De l’autre côté du pilier nous voyons des bergers à qui le Seigneur montre

l’étoile. Mais ils ont l’air de regarder ailleurs et ne semblent pas se

soucier de la bonne nouvelle. Les paroles ne sont pas fructueuses. -

A la même hauteur sur le mur extérieur, deux personnes trouvent porte close.

Une barrique de vin est pour eux hors d’atteinte. La bonne parole est encore

loin. Ils semblent fâchés ce qui est bon signe pour s’améliorer dans

l’avenir. -

Plus loin sur le mur extérieur nous distinguons un chapiteau où il n’y a que

des feuilles et cela sur deux niveaux seulement. La végétation ne porte en

plus aucun fruit. Les feuilles sont la première parure des arbres. Elles

annoncent les fleurs puis les fruits (les vertus). Mais il ne faut pas que

cette espérance en reste là. Les

chapiteaux suivants montrent la plus ou moins lente transformation de

l’homme. Ils témoignent de son combat spirituel et intérieur. Ses tentations

et ses passions sont symbolisées par des créatures malfaisantes. Il commence

à se rendre compte qu’il doit s’enrichir spirituellement pour gagner le ciel,

la vie éternelle. -

Quelques oiseaux se nourrissent aux boutons de fleurs apparus aux feuillages

qui sortent de la bouche d’un prédicateur. Les bonnes paroles commencent à

être écoutées ce qui veut dire que la spiritualité est en bonne voie.

-

Le pilier ayant de la végétation sur ses quatre faces a pour la première fois

trois niveaux de feuillages. Cela veut dire que la plante commence à

s’épanouir parce que les trois niveaux réfèrent au corps, à l’âme et à

l’esprit. L’homme a pris conscience de son état ; il y a un début de

spiritualité. La corde tissée autour du pilier montre qu’il commence à

contrôler ses pulsions animales, à brider ses instincts. -

Le pilier suivant incite à la conversion sous différentes formes : une image

puissante est celle où le lion (symbole de Dieu) attaque le griffon,

archétype du monstre (symbole du diable). -

L’homme pécheur perd sa grandeur d’homme et revêt par-là l’animalité. Dans un

premier temps il prend un visage humain. Nous voyons un serpent parler à cet

être hybride. Il lui dit des paroles douces et tirées de l’Écriture. Cela se

voit aux feuilles qui sortent de sa bouche. Mais attention, ce serpent a deux

têtes ce qui veut dire l’homme animal risque de succomber à d’autres moments

aux tentations et passions. -

Nous avons déjà parlé de la signification du serpent ailé. On peut ajouter

que mordre la queue veut dire qu’il aspire à un retournement, revenir de

l’animalité à l’humanité. -

Deux monstres veulent croquer un enfant qui symbolise l’âme. Voilà ce qui

arrivera aux personnes qui ne suivent pas les directives de la Bible. Le

monde animal les engloutira. Le

pilier suivant accentue la progression de l’acquisition de la spiritualité.

Les rinceaux sont moins espacés. Ici et là un fruit est perceptible mais le

plus beau est l’apparition de fleurs et de perles, signe de la croissance de

la spiritualité et l’agrandissement de la conscience.

La

colonne suivante représente le jugement dernier et s’étend sur quatre faces.

Deux anges sonnent la fin des temps, les morts quittent leur tombe. Ensuite

nous voyons la pesée des âmes où un diable et un ange se disputent les

ressuscités. On reconnaît un diable à ses cheveux qui semblent en feu ! Après

le verdict les âmes disparaissent soit dans la gueule du diable marqué par

INFERNUS, soit elles vont au ciel marqué par PARADISUS. Le purgatoire est une

notion ultérieure et servait à adoucir le choix rigoureux entre bons et

mauvais dans la perspective de l’éternité. Depuis le chœur le moine voit

uniquement la balance qui pèse les âmes. En circulant dans le déambulatoire

on aperçoit d’abord l’enfer (le diable qui engloutit tout) puis le ciel

symbolisé par la Jérusalem céleste surmontée d’une croix. Entre ces deux

univers contrastés est-il vraiment difficile de faire un choix judicieux ?

(Voir 6ème chapiteau). Nous

parvenons aux piliers du sud qui expriment la joie, l’exaltation, la félicité

de quelqu’un qui a laissé derrière lui les épreuves et la lutte intérieure et

a atteint le plein épanouissement. -

La série commence par un treillis carolingien qui exprime la perfection.

L’harmonie entre les différentes couches de la sculpture est étonnante, On ne

voit ni le début ni la fin des rubans qui se trouvent partout sur la colonne

en parfait équilibre. Cette perfection est le symbole de l’éternité ; la

conversion spirituelle est un succès total.

-

Ensuite nous voyons trois personnes couronnées jouant de la lyre. Une

personne couronnée dans l’art roman veut impérativement dire que la personne

en question a repoussé ou vaincu définitivement ses mauvais penchants et ses

passions. Elle a mérité la couronne des élus. Elle a orienté vers Dieu ses

pensées profondes, elle s’est recentrée sur la perfection. Être couronné veut

toujours dire qu’on est dans la promesse du ciel. La lyre et le calice

indiquent que c’est par la prière et l’eucharistie qu’on arrive à obtenir la

couronne. -

Sur l’autre face de ce pilier nous rencontrons l’homme nouveau.

L’homme-pécheur, le vieil homme, est un animal à visage humain, comme on a

vu. L’homme nouveau s’est débarrassé de son animalité, a accompli une

démarche de conversion et a intensifié sa spiritualité. Il a fait une

renaissance et n’a donc pas de barbe. Maintenant il est entouré par une

végétation luxuriante, il habite la grande et belle maison de Dieu mais Il

doit être vigilant pour garder son degré de sainteté puisque les monstres, un

griffon et un fauve, l’attendent dehors.

Et

voilà que les derniers chapiteaux reprennent en chœur les avertissements

contre le monde matériel tellement séduisant. Ils remettent en mémoire après

l’euphorie la lutte intérieure quasi permanente. Une image très claire dans

ce domaine est celle de l’histoire de Jacob puisque tous les ingrédients d’un

terrible drame sont là. Il s’agit de trahison familiale, de tromperie, d’abus

de confiance. De quoi s’agit-il au juste ? Nous voyons Isaac au milieu, le

pater familias aveugle. Il vient de bénir Jacob mais aurait dû bénir Esau,

l’aîné. À gauche Rebecca, la femme d’Isaac, a utilisé un subterfuge pour que

le père bénisse le plus jeune fils. À l’instigation de sa mère, Jacob s’est

vêtu de la veste rugueuse d’Esau pendant l’absence de son frère à la chasse,

puis s’est présenté devant son père pour demander la bénédiction. Isaac,

touchant la veste croit que c’est Esau et donne la bénédiction. Par ce geste

il a transmis à Jacob tous les droits d’aîné qui normalement auraient dû

échoir à Esau.

Sur

le chapiteau on le voit rentrer avec un gibier sur l’épaule mais il est trop

tard ; l’acte est fait et irréversible. C’est qu’au Moyen-Âge le droit

d’aînesse est d’une importance capitale et influence l’histoire de beaucoup

de familles. Pourtant

sur les autres faces du chapiteau nous voyons Jacob dormant et recevant en

rêve la vision d’une échelle (où des anges montent et descendent). Il

constate que les liens avec le ciel ne sont pas rompus malgré ses méfaits. Sa

conscience commence à lui jouer des tours, il entre alors dans une lutte

intérieure féroce et terrible avec un ange d’où il sort vainqueur. Sur la

quatrième face, serait-ce lui assis sur un cheval en route vers son père pour

demander pardon ou en route vers Dieu pour le servir le reste de sa vie ? Avant

que le moine quitte le déambulatoire il reçoit encore quelques avertissements

qui doivent aiguiser sa vigilance. Le meilleur exemple est le dragon à sept

têtes symbolisant le mal qui est partout et sous toutes sortes de formes.

Les

derniers chapiteaux exhortent le moine à continuer à suivre le Christ. Les

oiseaux sont les moyens les plus utilisés pour traduire la parole de Dieu. Le

couple d’oiseaux qui picore représente l’acceptation et l’adhésion à

l’essence de la doctrine. Le

moine quitte l’église par la porte latérale située dans le mur avant la

sacristie. Les chapiteaux de la nef, du chœur et du déambulatoire lui ont

enseigné une belle leçon de vie et de morale. S’y ajoutent les ondes

telluriques et cosmiques qui lui procurent l’énergie de ne pas baisser les

bras. S’y joint aussi l’eau purificatrice coulant sous ses pas qui lui donne

la force régénératrice pour remplir sa mission jusqu’au bout. Fresques Chapelles Est et Sud : L’église

de Saint-Révérien est un joyau de l’architecture romane. Mais elle possède

aussi un ensemble remarquable de peintures du 16ème siècle qui

mériterait une étude approfondie. Le décor de la chapelle Est contient une

représentation de la Vierge aux attributs.

Une

exposition au Musée national du Moyen Âge met en avant en ce moment cette

représentation de la Vierge aux attributs à travers une plaquette en ivoire

et une gravure sur cuivre, et l’artiste parisien qui en serait à l’origine,

Jean d’Ypres. Il est fort possible qu’à la fin des années 1520, le prieur de

Saint-Révérien Guy de Baudreuil (riche et influent ecclésiastique au service

d’une tante du roi Charles VIII), ait demandé que cette représentation de la

Vierge aux attributs soit peinte à ses frais. Une

enquête est en cours sur ce grand collectionneur d’art et mécène. Des églises

de Picardie, d’Ile-de-France, de l’Allier, le Metropolitan Museum de New

York, la Bodleian Library d’Oxford, la Bibliothèque Nationale des Pays-Bas à

La Haye, la Bibliothèque Nationale de France ont des œuvres d’art, des

manuscrits, des éléments architecturaux, que lui ou certains de ses proches

ont commandé. On

peut toujours voir dans le fond de l’église de Saint-Révérien, en face de la

fresque de la Vierge aux attributs, deux fragments de la tombe de Charles de

Baudreuil (mort en 1534), un moine qui gérait peut-être le prieuré pour son

oncle, Guy de Baudreuil. Karolus

Baudreuil Tombe de Charles de

Baudreuil, dalle incomplète. Des

documents découverts récemment montrent que Guy de Baudreuil avait fondé une

chapelle en l’honneur de Saint Claude dans l’église de Saint-Révérien.

Chapelle Sud (montage), de

gauche à droite : Personne semblant porter une palme de martyr, Saint Jacques

Le Majeur (Compostelle), Le Bon pasteur et son agneau dans ses bras ou Saint

Jean-Baptiste présentant l’agneau et Sainte Geneviève apaisée aux traits fins

est représentée avec un livre ouvert et un cierge allumé qu'un démon (non

visible) tente d'éteindre, mais rallumé par un ange (visible). Peintures du

14 ou 15ème siècle, classées MH. Toute

information sur cette chapelle Saint Claude pourrait faire avancer la

recherche ! Si

une grange, une maison de Saint-Révérien ou des alentours possède une

représentation peinte ou sculptée du blason Baudreuil (des cœurs surmontés de

couronnes), n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Blason de la famille

Baudreuil. Et maintenant le

village : Au

19ème siècle Saint Révérien est florissant (élevage de bovins,

carrières de grès, flottage du bois) mais son activité dépérit au 20ème

siècle dû en grande partie à l'exode rural mais l'élevage de bovins et

d'ovins reste la principale activité de la commune.

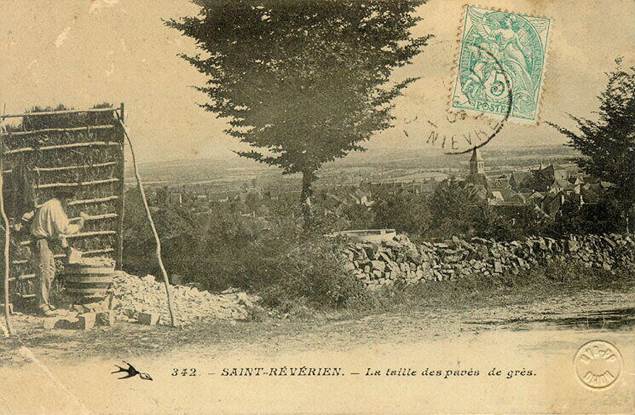

Carte postale montrant la

Foire de Saint Révérien au début du 20ème siècle, cachet du 5

octobre 1908. Des

carrières de Grès ont été exploitée sur la commune de Saint Révérien à partir

de 1850. Elles

sont situées sur la route de Champallement, elles ont connu leurs heures de

gloire, en servant à paver certaines rues de Paris et le parvis de Notre Dame

de Paris. La

pierre extraite sert aussi localement au pavage et à la construction. Ce

grès, résultat de l’accumulation de sable quartzeux issu de l’érosion du

Morvan, s’est déposé en bordure d’une mer peu profonde et chaude. Cela s’est

passé à la fin du Trias, il y a 200 millions d’années, début de l’invasion

marine du Bassin parisien. On y trouve les traces des rides d’oscillation

comme on en voit dans le sable des plages actuelles, et il a été cimenté par

de la silice. Du

premier au quatrième siècle, on le trouve à Compierre (sculpture, meules à

grains), mais dès la préhistoire, il fut utilisé comme pierre à aiguiser. Peu

employé au Moyen Âge, son exploitation, qui a débuté à partir du 18ème

siècle, s’est accentuée entre 1840 et 1860 pour le pavage, grâce à sa dureté,

et comme pierre réfractaire dans les creusets et fourneaux.

L’industrialisation s’est développée entre 1860 et 1913, avec deux carrières

dans les bois communaux, et une intensification en 1906 avec l’arrivée du

tacot de Saint-Révérien, chemin de fer permettant l’acheminement de la pierre

vers Corbigny. Le

travail manuel, très dur, exigeait plusieurs centaines de personnes. Un

concasseur mu par une locomobile produisait des granulats. Des “exclus” de

l’armée et, de 1915 à 1917, quatre-vingts prisonniers de guerre allemands,

gardés par quarante militaires français, y ont travaillé non sans avoir eu

quelques soucis avec les habitants. Les

pavés, nommés “grains de maïs”, ont été expédiés jusqu’à Paris. Leur

activité cesse en 1925 et il ne reste aujourd'hui que le quai d'embarquement

du chemin de fer. Un

livre a été édité par la Camosine, écrit

par Philippe Donie en 2024, disponible dans les

points de ventes partenaires.

Tailleur de pavés de grès

protégé par une ombrière, début du 20ème siècle.

Carrières de pavés à Saint

Révérien, début du 20ème siècle. Un

petit train appelé Tacot est créé entre

Nevers et Corbigny, Saint Révérien aura sa gare dès 1905. La

ligne fait 74 Km et il faut presque 4h pour faire toute la ligne. Ce

train à voies métriques sera arrêté définitivement en 1939, faute de

rentabilité. Voir son histoire, ici. La

commune comptait 978 habitants en 1866 (record). En

1901, notre commune comportait 925 habitants dont : -

717 habitants dans le bourg -

59 habitants à Sancenay -

20 habitants à Feuille -

1 habitant aux Ombreaux -

61 habitants à Brèches -

3 habitants à Maison Rouge -

64 habitants aux Angles Toujours

en 1901, chaque façade était un commerce ou un artisan, on ne décomptait pas

moins de 80 entreprises, artisans, magasins de tous types, 31 agriculteurs, 3

hôtels et 13 cafés.

Hôtel de la Perdrix vers

1930. Mais

malheureusement, les guerres et l’exode rural ont fait chuter la démographie

pour atteindre un minimum de 156 habitants en 2017. Depuis

2021, la démographie du village remonte pour atteindre les 191 habitants en

2022. Textes écrit pour les

journaux municipaux de 2018, 2019, 2022, 2023 : Jan de Beer, Dominique

Maupou, Cyrille Chatellain et Bruno Piffret |

||||

|

Retrouvez

d'autres informations sur Wikipédia et

sur le site de Belles

Eglises. |

||||

|

Patrimoine |

Infos Pratiques |

Actualités de

la commune |

Page d'accueil

|

||

|

|

|

|